科学家精神,大国脊梁、中华风骨

话题导读

科学家精神的内涵

“科学无国界,科学家有祖国。”总书记这样阐释科学家精神:

习近平总书记在9月11日召开的科学家座谈会上就“大力弘扬科学家精神”做了深入阐释。总书记指出:“科学成就离不开精神支撑。科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富。”

2019年5月,党中央专门出台了《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》,明确提出了科学家精神的内涵:

胸怀祖国、服务人民的爱国精神

勇攀高峰、敢为人先的创新精神

追求真理、严谨治学的求实精神

淡泊名利、潜心研究的奉献精神

集智攻关、团结协作的协同精神

甘为人梯、奖掖后学的育人精神

党的十八大以来,习近平总书记在不同场合对科学家精神做过许多精辟论述,一起来看!

01 爱国精神

我国科技事业取得的历史性成就,是一代又一代矢志报国的科学家前赴后继、接续奋斗的结果。从李四光、钱学森、钱三强、邓稼先等一大批老一辈科学家,到陈景润、黄大年、南仁东等一大批新中国成立后成长起来的杰出科学家,都是爱国科学家的典范。

——2020年9月11日,在科学家座谈会上的讲话

祖国大地上一座座科技创新的丰碑,凝结着广大院士的心血和汗水。我们的很多院士都具有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的深厚情怀,都是“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的民族英雄!

——2018年5月28日,在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话

“穷理以致其知,反躬以践其实。”科学研究既要追求知识和真理,也要服务于经济社会发展和广大人民群众。广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中。

——2016年5月30日,在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话

要有强烈的爱国情怀。这是对我国科技人员第一位的要求。科学无国界,科学家有祖国。要热爱我们伟大的祖国,热爱我们伟大的人民,热爱我们伟大的中华民族,把人生理想融入为实现中华民族伟大复兴的中国梦的奋斗中。

——2013年7月17日,在中国科学院考察工作时的讲话

高中语文(id:gzyw11)编辑整理

02 创新精神

广大科技工作者要树立敢于创造的雄心壮志,敢于提出新理论、开辟新领域、探索新路径,在独创独有上下功夫。要多出高水平的原创成果,为不断丰富和发展科学体系作出贡献。

——2020年9月11日,在科学家座谈会上的讲话

创新从来都是九死一生,但我们必须有“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的豪情。我国广大科技工作者要有强烈的创新信心和决心,既不妄自菲薄,也不妄自尊大,勇于攻坚克难、追求卓越、赢得胜利,积极抢占科技竞争和未来发展制高点。

——2018年5月28日,在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话

“学贵知疑,小疑则小进,大疑则大进。”要创新,就要有强烈的创新意识,凡事要有打破砂锅问到底的劲头,敢于质疑现有理论,勇于开拓新的方向,攻坚克难,追求卓越。

——2013年7月17日,在中国科学院考察工作时的讲话

03 求实精神

有研究表明,科学家的优势不仅靠智力,更主要的是专注和勤奋,经过长期探索而在某个领域形成优势。

——2020年9月11日,在科学家座谈会上的讲话

在这场重大斗争中,广大科技工作者充分展示了拼搏奉献的优良作风、严谨求实的专业精神,涌现出一批先进典型。

——2020年3月2日,在同有关部门负责同志和专家学者就疫情防控科研攻关工作座谈时的讲话

很多科学研究要着眼长远,不能急功近利,欲速则不达。

——2016年5月30日,在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话

04 奉献精神

要鼓励科技工作者专注于自己的科研事业,勤奋钻研,不慕虚荣,不计名利。

——2020年9月11日,在科学家座谈会上的讲话

我们要以黄大年同志为榜样,学习他心有大我、至诚报国的爱国情怀,学习他教书育人、敢为人先的敬业精神,学习他淡泊名利、甘于奉献的高尚情操,把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中、融入人民创造历史的伟大奋斗之中,从自己做起,从本职岗位做起,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

——2017年5月,对黄大年同志先进事迹作出的重要指示

长期以来,广大院士胸怀报国为民的理想追求,发扬不懈创新的科学精神,秉持淡泊名利的品德风范,聚焦国家战略需求,勇攀科学技术高峰,创造了举世瞩目的成就,为提高我国自主创新能力、增强我国综合国力,为推动我国科技进步、经济发展、人民生活水平提高、国防建设和优化国家决策作出了重大贡献。

——2014年6月9日,在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话

05 协同精神

精选时评

(一)大力弘扬科学家精神

人物素材、中华风骨

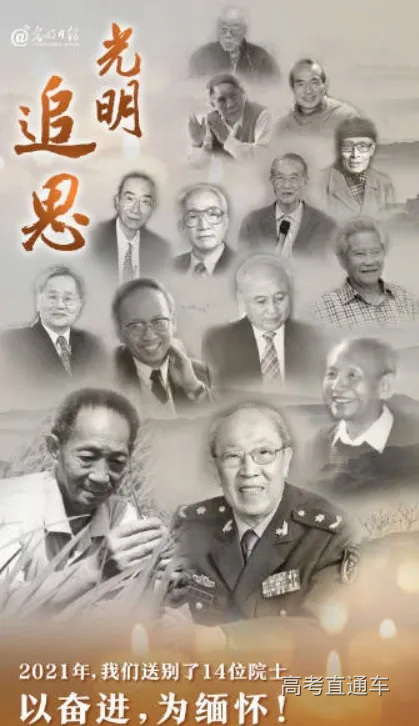

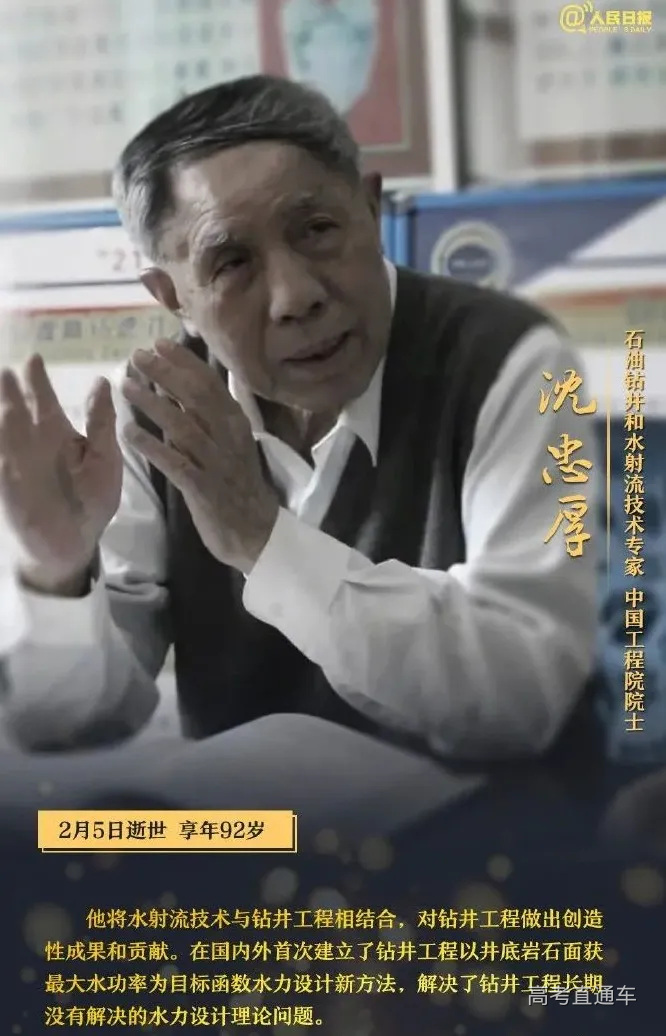

无论是与我们作别的吴孟超院士,还是袁隆平院士,十里长街相送,举国人民哀悼,14位院士给世人留下了远去的背影,他们是王绶琯院士、沈忠厚院士、程镕时院士、周毓麟院士、周又元院士、彭士禄院士、沈善炯院士、谢毓元院士、李京文院士、闵桂荣院士、刘兴土院士、王元院士、袁隆平院士、吴孟超院士。缅怀他们是因为这些院士们用生命诠释了什么是中华风骨,用行动造福了千秋外代,“大地之星并未陨落,他只是选择返回天空,继续照亮大地!”今天我们缅怀他们,明朝我们也将披挂上阵这样的精神,为更好的时代而奋斗。

高中语文(id:gzyw11)编辑整理

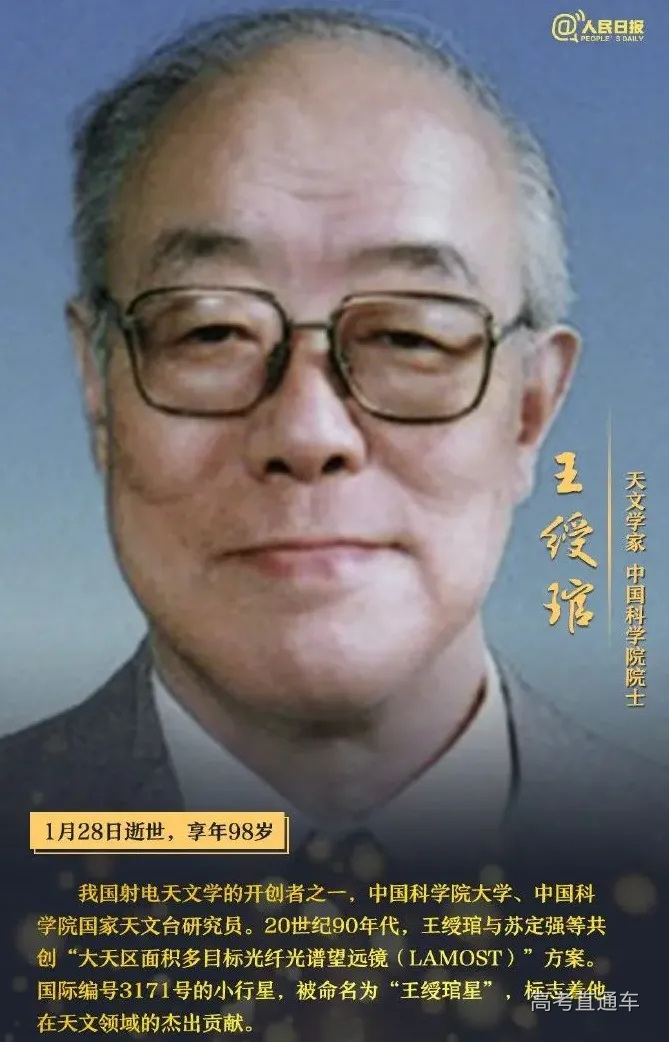

“侯官王绶琯,1923年生于福州,童年客寓上海,少年时负笈黔蜀间,青年时游学英伦。始修造船而酷好天文。终以自学致天文为终身业。1953年以还,先后服务于宁、沪、京天文台。于今历40载。齿落发童而意犹未止也。”

这是王绶琯(1923-2021)在1993年古稀之龄时写的自述片段,既是白话,又像古文,清晰明了,言简意赅。大科学家颇具文学水准。

1953年,王绶琯于三十岁而立之年回国,先后就职于中国科学院紫金山天文台、上海徐家汇观象台、北京天文台,历任中国科学院北京天文台研究员、台长、名誉台长。王绶琯开创了中国射电天文学观测研究,提高了中国授时讯号精度,推动了天体测量学发展,研制出多种射电天文设备,贡献卓著。1980年,57岁的王绶琯当选为中国科学院学部委员(院士);1985年担任中国天文学会理事长,之后任名誉理事长。

1993年,紫金山天文台将国际编号为3171号的小行星命名为王绶琯星,以祝贺他70大寿。

1998年,75岁的王绶琯联名60余位中国科学院院士、科技专家倡议组织并成立了北京青少年科技俱乐部。他多次在中学、科技馆、天文馆讲演、座谈,编著了一系列青少年科普读物。他寄语青少年:“勤学而好问,务实以求真;敏思而笃志,温故以创新。”这短短20字的五言诗,高度概括了青少年在科技学习和实践中的精髄。

回首几十年的科研生涯,王绶琯是欣慰的。他曾参与我国天体物理学科基础建设;他曾在海南岛日食观测中引进前苏联的射电天文技术;他曾筹建北京天文台,创办全国首届射电天文训练班,研制成功我国第一台射电望远镜;他曾指挥并规划“全国一盘棋”的天文研究布局;他曾参与提出国际领先的LAMOST项目……这些,都倾注了他全部的心血、智慧和感情。

王绶琯从造船改行天文,从天体物理改做时间授时,从射电天文改做管理规划,从科学研究投身科普教育,每一次的转变都非常精彩和完美,而其中惟一不变的,就是对天文学的钟情和对使命的忠诚。

沈忠厚,1928年2月13日出生于四川大竹,1947年至1951年就读于重庆大学,曾在美国西南路易斯安那大学和日本东北大学访学交流,先后在重庆大学、北京石油学院、华东石油学院、中国石油大学(华东)和中国石油大学(北京)工作。2001年当选为中国工程院院士。

沈忠厚是我国著名的油气井工程技术专家、水射流专家、教育家,油气井工程学科奠基人。长期从事高压水射流理论与技术研究工作,在淹没非自由射流、自振空化射流理论与技术等方面取得重要突破,将射流技术与钻井工程相结合,开辟了我国石油钻井技术的新领域,为我国石油行业培养了大批专业人才。

沈忠厚一直教导学生“要上山不要下海”:“上山”就是要迎难而上,勇攀科研高峰;“下海”就是利用科研成果谋取个人利益。他常说:“一个人一辈子能够认真做好一件事就够了。”

2月7日,中科院院士、高分子物理及物理化学家、南京大学教授程镕时在广州逝世,享年93岁。

2月7日,中科院院士、高分子物理及物理化学家、南京大学教授程镕时在广州逝世,享年93岁。程镕时,1927年10月18日生于江苏宜兴。1949年毕业于金陵大学化学系,1951年毕业于北京大学研究生部。1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。几十年来,他孜孜不倦,潜心教育教学和研究工作,著作等身,桃李满天下。为师者,既要做“经师”,要精于“授业”“解惑”,教给学生知识和本领;更要做“人师”,以“传道”为责任和使命,以高尚的道德情操和人格魅力感染学生,激发学生对真善美的向往。程镕时心中装着家国,满怀对科学真理的热情、对莘莘学子的热爱,兢兢业业,为人师表,率先垂范,以高尚的品德、渊博的学识、不懈进取的精神,激励着每一个人。

上世纪50年代初,为配合我国合成橡胶工业发展的需要,著名高分子物理学家钱人元,受命组建我国第一个高分子物理化学研究小组。刚刚毕业的程镕时被派到中国科学院物理化学研究所,成为主要的参与者之一。小组的初始成员只有四人,几乎一切都是空白。在钱人元带领下,他们迎难而上,自制各种仪器,一点点摸索,最终建立了高分子分子量和分子量分布测定的多种实验方法,为工业化顺丁橡胶的选型和聚合条件的优化提供了科学依据。此项成果获得了1985年国家科技进步特等奖。

程镕时是钱人元最早的学生与助手之一,见证了在钱人元的领导下,中国高分子物理、高分子物理化学领域的研究工作从无到有、由弱到强的发展历程。他说能够追随钱人元参与这一历程,倍感光荣和自豪。钱人元严谨求实的治学态度、不受常规束缚开创新领域的勇气、淡泊名利的风范对他影响至深。

在科研的道路上,程镕时不断寻求新的突破。从对高分子分子表征方法的研究,到对凝胶色谱的研究,再到提高对高分子凝聚态物理基本问题的认识,程镕时在相关领域不断拓展,独树一帜,走在最前沿。

针对高分子合成研究工作中的分子表征和高分子工业生产中的质量控制,程镕时提出了一种简单易行的分子量表征方法,即“一点法”计算特性粘数公式,这一计算公式在国内外的文献和专著中被广泛引用,被教科书称为“程镕时公式”。

1965年,程镕时开始对当时刚出现的凝胶渗透色谱进行研究,他首先研制出了其中的关键组成——多孔填料,阐明了多孔填料的成孔机理,以及控制孔度的理论关系。程镕时提出的分离与扩展效应的统一理论,是当时该领域最简单的对加宽效应作改正的方法。论文提交美国化学会年会时,被当作当年的重要成果发布,得到国外同行的关注和重视。他创建的简易凝胶色谱方法,满足了自记式仪器在我国普及前对高分子分子量和分子量分布表征的需要。而后,程镕时又将凝胶色谱的研究重点转向了绝对量化问题,创立了绝对定量化原则,开创了一种研究分子水平上的吸附作用以及分子间配合作用的有效而直接的定量方法,拓展了凝胶色谱的应用范围。

随着研究的不断拓展,在高分子的交联网络结构、高分子结晶、高分子的链构象理论、单链高分子的制备以及高分子的凝聚过程等研究领域,程镕时都取得了一系列独创性的重要成果。

带着强烈的使命感,程镕时事必躬亲,即使年纪增大,身体不适,他仍经常去实验室,参与学生论文的选题,对学生论文的指导几乎全程跟进。程镕时常说,人上讲台,心更要上讲台。他告诫学生无论是做学问还是做人,都要踏踏实实,勤勤恳恳,科研工作就像在茫茫大海里划舟,要能耐得住寂寞,面对惊涛骇浪,要能经得起一次次的失败。他鼓励学生要有创新精神,不要迷信文献,要敢于超越前人。怀着一颗师者之心,程镕时希望每个学子都能成长为参天大树,国之栋梁。

程镕时一直对新鲜事物满含热情。1977年,程镕时亲戚从美国带回一台可编简单程序的小计算器,他如获至宝,“在当时简陋的工作条件下,这台小计算器对数据处理帮助极大。”即使年逾古稀,程镕时仍对电脑软件、数据处理软件等兴趣浓厚,甚至还手把手地教学生使用。这种活到老学到老的精神,一直深深激励着每一个学子。

一个优秀的老师,应该是“经师”和“人师”的统一。好老师心中要有国家和民族,要明确意识到肩负的国家使命和社会责任。程镕时先生怀着对国家富强的一腔热血,对民族复兴的使命担当,弦歌不辍,教育学生为人、为学、为事,深得广大师生的尊敬和爱戴。

3月2日,中科院院士、数学家、中国工程物理研究院研究员周毓麟在北京去世,享年98岁。周毓麟是我国核武器设计中数学研究工作早期的主要组织者和开拓者之一,为我国核武器事业的发展作出了重大贡献。

3月2日,中科院院士、数学家、中国工程物理研究院研究员周毓麟在北京去世,享年98岁。周毓麟是我国核武器设计中数学研究工作早期的主要组织者和开拓者之一,为我国核武器事业的发展作出了重大贡献。周毓麟,1923年2月出生于上海,1945年毕业于大同大学数学系。早年从事拓扑学研究,1954年赴莫斯科大学留学,主攻非线性偏微分方程,1957年获物理数学科学副博士学位后,回北京大学数学力学系工作,1960年奉调参加我国的核武器理论研究。曾任北京应用物理与计算数学研究所副所长、中国工程物理研究院科技委委员以及中国计算数学学会理事长和名誉理事长等职。1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。

周毓麟是我国核武器设计中数学研究工作早期的主要组织者和开拓者之一,为我国核武器事业的发展作出了重大贡献;在非线性偏微分方程领域,他是我国早期的主要开拓者之一;基于科学计算实践,他建立了离散泛函分析的方法和理论。

他热爱科研,更热爱祖国,曾几次为了国家需要转换专业方向,“为国家建设选择研读偏微分方程,然后为国防搞差分,后来又从国家建设需要出发再回去搞偏微分方程”。有人觉得这是牺牲和奉献,但他却认为是对自己的提升:“国家需要我,是我的荣幸。实际上,我也总是想从更广阔的视野上,不断提高自己对数学的认识。这一点是推动我勇于去改变、去做研究的动力。”

周又元,江苏南京人。天体物理学家。北京大学物理学院天文学系教授,博士生导师。中国科学院院士。

1938年生于上海, 1960年毕业于北京大学物理系。曾任中国天文学会星系和宇宙专业委员会主任、中国天文学会常务理事、中国天文学会教育工作委员会主任,现为北京大学物理学院天文学系教授,博士生导师, 2001年当选为中国科学院院士。

周又元教授的研究领域是天体物理,研究方向主要是星系和宇宙学,包括类星体、活动星系的内禀性质,以及有关宇宙学、宇宙大尺度结构和高能天体物理等问题。20世纪70年代通过合作研究,采用射电类星体子源之间的距离作为判据进行光度标定,改善了类星体的Hubble图,支持了类星体红移的宇宙学起源学说;80年代中期通过合作研究,在国际上较早利用类星体获得100Mpc的超大尺度结构的观测证据,后来进一步被大样本星系巡天所证实;90年代同合作者一道通过对活动星系核内部结构和辐射机制的研究,首次得到活动星系核大蓝包形状参数方程,确认了大蓝包的辐射来自吸积盘及其冕区,得到大蓝包的温度分布,估算了中心黑洞的质量,还发现X射线谱线FeKα短时标变化规律新类型,并对各种类型的变化规律进行了统一解释。

周又元教授的研究工作于1978年获中国科学大会优秀成果奖,1980年和1990年两次荣获中科院自然科学二等奖,1992年获中科院有突出贡献的中青年科学家奖。1996年获中科院优秀教师奖。

周又元教授从事教学工作多年,给本科生讲过普通物理、理论力学、热力学与统计物理和量子力学等,给研究生讲过天体物理引论、相对论宇宙学、河外天文学、天体物理中的辐射过程和活动星系核等等。

周又元教授的主要著作是《天体物理选讲》,参加主编并撰写《X 射线天体物理学》,发表中英文学术论文100余篇。

彭士禄,1925年11月18日出生,广东省海丰县人。1956年毕业于莫斯科化工机械学院,后在莫斯科动力学院核动力专业进修,1958年结业回国。

曾任造船工业部副部长兼总工程师、水电部副部长兼总工程师、广东省委常委、中国核潜艇第一任总设计师、中共十二届中央候补委员、第八届全国人大常委会委员、中国核工业集团有限公司顾问、中国核学会名誉理事长、中国核动力学会名誉理事长。1994年当选为中国工程院院士。

彭士禄长期从事核动力研究设计工作,是我国核动力领域的开拓者和奠基者之一。在20世纪60年代,主持了潜艇核动力装置的论证、设计、试验以及运行的全过程,并参加指挥了第一代核潜艇的调试和试航工作;参加、组织研制成功的耐高温高压全密封主泵达到了当时的世界先进水平;先后为大亚湾核电站工程打下了良好的基础,为秦山二期工程提供了可靠的科学依据。

彭士禄一生经历起伏跌宕,为我国核动力领域作出重要贡献。他常揣着“明白与糊涂”:“凡工程技术大事必须做到清清楚楚,明明白白,心中有数,一点儿也不能马虎”,“凡对私事,诸如名利、晋升、提级、涨工资、受奖等,越糊涂越好”。

中国科学院院士、中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员沈善炯,因病医治无效,于2021年3月26日在上海逝世,享年103岁。

沈善炯,1917年4月出生,江苏吴江人。1942年毕业于西南联合大学,1951年于美国加州理工学院获博士学位。历任浙江大学副教授、中国科学院上海植物生理研究所副研究员、研究员、副所长,曾任中国科学院上海微生物研究所副所长、生物学部常委、学部主席团成员。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。

沈善炯主要从事细菌固氮基因的结构和调节及根瘤菌和宿主植物间相互作用的遗传学关系研究,在抗生素、细菌的糖代谢、细菌的氮代谢、固氮基因的结构和调节、根瘤菌共生固氮等研究领域取得一系列成果。沈善炯在美国上学时的老师和同学都有获得诺贝尔奖,而学业优秀的他却选择回国任教,曾有人问他是否遗憾,他却毫不犹豫地回答:“如果回国,受条件所限,在科学上我可能较难做出大的贡献,而如果留下来,我应当可以在科学上做出较多的成果……论起对中国的贡献,那跟回到自己的国土去建立实验室、培养学生,使科学在自己的国土开花、结果,还是不能相比的。”

谢毓元院士是我国著名的有机化学和药物化学家,他一生以国家需求为己任,多次转换研究方向并取得卓越成绩。入所初期,谢毓元院士主要跟随赵承嘏先生从事中草药的提取和有机物的简单合成,解决了阿托品、后马托品、普鲁卡因等药物的自给问题,其中1953年完成的普鲁卡因合成工艺,在1965年获中国科学院推广奖。1953年,为解治疗血吸虫病特效药酒石酸锑钾毒性,他和合作团队成功研发了二巯基丁二酸,是第一个被国外公司仿制的中国新药。

谢毓元院士为国家培养了一大批药学优秀人才,他药海求索、毕生奋斗,淡泊名利、大气谦和,为我国创新药物研发和药学事业发展作出了杰出贡献。

李京文是著名经济学家及管理学家。广西陆川人。1958年毕业于俄罗斯经济大学,获硕士学位。曾任中国社会科学院数量经济技术经济研究所所长、研究员、经济学科片领导组组长,现任中国社会科学院学术咨询委员会委员、北京工业大学经济与管理学院院长、教授、博士生导师,并兼任国家社科基金应用经济评审组及全国博士后管委会经济评审组召集人、国家中长期科技规划总,体组顾问委员会委员。

1988年被国家科委、人事部评为国家级突出贡献中青年专家;1994年当选为俄罗斯科学院外籍院士;1998年当选为国际欧亚科学院院士;1999年当选为世界生产率科学院院士。曾任七届和九届全国政协委员、经济委员会委员,八届全国人大代表。2002年当选为中国工程院工程管理学部常委。

作为我国技术经济和工程管理理论的开拓者之一,较早提出了符合我国实际的工程项目技术经济论证理论与方法,主持了三峡工程、南水北调、京沪高速铁路等超大型工程的技术经济论证,为科学决策提供了重要参考;率先对科技进步测度方法展开研究,并在此基础上研究了我国产业结构与区域经济问题;主持制定了环渤海经济圈、中部五省、海南、深圳等地区的经济发展战略;较早运用数学模型对我国经济与科技发展形势进行分析与预测,主编了中国近10多年来历年的“经济蓝皮书”。曾获国家科技进步奖6项(一等奖2项、二等奖3项、三等奖1项),部委级一等奖8项。

主要著作有:《科技富国论》、《跨世纪重大工程技术经济论证》、《技术进步与产业结构》(主编,四卷)、《中国经济形势分析与预测(经济蓝皮书)》(主编之一)、《迎接知识经济新时代》、《中国可持续发展油气资源战略法规与政策研究报告集》(主持人),等等。

闵桂荣,1933年6月2日生于福建莆田。1956年毕业于南京工学院,1963年获苏联科学院动力研究所副博士学位。1991年当选为中国科学院学部委员(院士);1992年当选为国际宇航科学院院士;1994年当选为首批中国工程院院士。历任卫星总设计师、中国空间技术研究院院长、国家“863”计划航天领域专家委员会首席科学家等。

闵桂荣长期从事空间技术工作,是我国人造卫星工程开拓者之一、航天器热控制技术开创者,参与领导完成我国第一颗人造卫星和多颗返回式及应用卫星的研制工作,为我国空间技术发展作出系统、创造性成就和重大贡献。

在担任国家“863”计划”航天领域专家委员会首席科学家期间,领导我国未来航天创新技术研究工作,取得大量重要科研成果。尽管成绩卓著,但闵桂荣一生低调自谦:“与前景无限的航天事业相比,这只是一个良好的开端。我们还要长期不懈地努力,为中国人民,也为全世界人类作出应有的贡献。”

刘兴土是中国工程院院士,中国地理学会荣誉会士,中国地理科学成就奖获得者,中国科学院长春地理研究所原所长,中国科学院东北地理与农业生态研究所学术委员会名誉主任

刘兴土,1936年9月出生于马来西亚马六甲市,原籍福建永春。1951年参加中国人民解放军,任华东军区司令部气象干部训练大队学员;1959年毕业于东北师范大学地理系,曾任中国科学院东北地理与农业生态研究所研究员、博士生导师、沼泽研究室主任、研究所所长等职,2007年当选中国工程院院士。曾任国家湿地专家委员会副主任、全国湿地保护标准化技术委员会副主任委员、国家湿地公园评审委员会副主任、国家林草局湿地保护修复科技创新联盟专家咨询委员会主任、全国湿地调查专家委员会主任、松嫩-三江平原国家科技攻关专家组组长等职。

刘兴土是我国湿地学科具有突出成就的学术带头人,首创了沼泽湿地稻-苇-鱼复合农业生态工程模式,开辟了沼泽湿地的长期定位生态研究;提出了粮食核心产区粮-牧-工协同发展、三江平原适度发展水稻规模等多项重要战略咨询建议,推进了国家粮食生产基地建设和东北区域农业可持续发展。主编和参编《沼泽学概论》《中国主要湿地区湿地保护与生态工程建设》《东北湿地》等专著24部,发表论文180余篇。

王元,1930年4月29日出生于江苏镇江,1952年毕业于浙江大学数学系,经陈建功、苏步青推荐到中国科学院数学研究所工作,跟随华罗庚研究数论,曾任数学所所长、中国数学会理事长。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。

王元在解析数论、代数数论以及数论方法应用等方面均作出了卓越贡献。他关于哥德巴赫猜想的工作是中国在该领域的第一个重要成果。他与华罗庚一起开拓了高维数值积分的研究方向并创造了“华-王方法”。他在代数数域上的丢番图分析以及数论方法在统计中的应用方面也作出了杰出的成果。作为华罗庚的学生,王元曾感慨:“师从华罗庚先生的学生不下百人,但最终获世界数学界认可的人物,不过五六人。这些人身上有一个共同的特点,就是都有独立自主的创新精神。”

吴孟超,1922年8月31日,出生于福建省闽清县。1940年就读于同济附中,1943年考上同济大学医学院,1949年毕业于原同济大学医学院(今华中科技大学同济医学院)。1991年当选中国科学院院士。

吴孟超是我国肝胆外科的开拓者和主要创始人之一,创造性地提出“五叶四段”的解剖学理论,建立“常温下间歇肝门阻断”的肝脏止血技术,成功施行了以中肝叶切除为代表的一系列标志性手术;他主导建立了世界上规模最大的肝胆疾病诊疗中心和科研基地,建立了世界上最大的肝癌病理标本库,培养了最多肝胆外科领域的优秀人才。2005年获国家最高科学技术奖。

吴孟超用一生开创和推动中国肝脏外科医学的发展。“从20世纪50年代起,直至今天,我们走的是一条属于中国人自己的肝脏外科发展道路——那就是把握自身特点和现有条件,依靠自力更生和艰苦奋斗,坚持临床治疗和科学研究同步发展,在借鉴西方技术理念的同时,敢于创新、勇于挑战。”

袁隆平,1930年生于北京,无党派人士,江西省九江市德安县人。中国杂交水稻育种专家,中国研究与发展杂交水稻的开创者,被誉为“杂交水稻之父”。曾任国家杂交水稻工程技术研究中心、湖南杂交水稻研究中心主任,湖南省政协副主席,中国工程院院士,1953年毕业于西南农学院,1995年被选为中国工程院院士,1999年中国科学院北京天文台施密特CCD小行星项目组发现的一颗小行星被命名为袁隆平星,2000年获得国家最高科学技术奖,2004年获得沃尔夫农业奖,2006年4月当选美国国家科学院外籍院士,2010年获得澳门科技大学荣誉博士学位,2013年获得第四届中国消除贫困奖终身成就奖,2018年当选中国发明协会首届会士 。2018年9月8日,获得“未来科学大奖”生命科学奖 ;2018年12月18日,党中央、国务院授予袁隆平改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,获评杂交水稻研究的开创者。2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予袁隆平“共和国勋章”。2020年11月28日,当选2020中国经济新闻人物。

袁隆平致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系 。并提出并实施“种三产四丰产工程”,运用超级杂交稻的技术成果,出版中、英文专著6部,发表论文60余篇 。

中国工程院院士、中国矿业大学教授陈清如同志于2021年5月26日因病医治无效,在徐州逝世,享年95岁。

陈清如,1926年12月3日出生于浙江省杭州市, 1948年至1952年就读于唐山交通大学,1959年至1960年到莫斯科矿业学院进修,先后在唐山交通大学、中国矿业大学工作。1995年当选为中国工程院院士。

陈清如是我国著名的矿物加工专家、教育家,矿物加工学科的奠基者和开拓者之一。长期致力于选矿理论与技术研究,他主持建立了我国第一座重介质旋流器末煤选煤厂;指导研究设计了我国第一台筛下空气室跳汰机;研制出世界第一台煤用概率分级筛;创建了“空气重介质稳定流态化”的选矿理论和技术,并建立了世界第一座空气重介质流化床干法选煤示范厂,为我国矿物加工领域的科研、教育事业做出了卓越的贡献。曾获得国家科技进步二等奖2项、国家技术发明三等奖1项等省部级以上奖励13项。获全国“五一”劳动奖章、全国优秀教育工作者称号和国际选煤大会首次设立的“终身成就奖”。

陈清如常对学生说:“做学问要顶天立地——顶天,就要站在国际前沿,瞄准世界一流;立地,就要结合行业和产业需求,解决我们国家的重大问题。”

1月4日,中国工程院院士、著名叶轮机械与动力工程专家蒋洪德,因病在京逝世,享年78岁。

他长期从事叶轮机械内部流动的理论与实验研究、技术开发和工程应用,对我国发电设备制造业和电力工业技术进步等工作,做出了重大贡献。曾获国家科技进步二等奖一次,省部级科技进步奖四次。

作为老师,他时常教导学生安心科研、心系中华:“作为国家支柱产业之一的能源工业,其市场不能完全被外国占有,需要不断地自主创新,这是一个漫长的过程,需要勤勤恳恳、有恒心和毅力,不被眼前的利益所诱惑,最终给国家交上一份满意的答卷。”

著名神经药理学家、中国共产党党员、中国工程院院士、中科院上海药物所研究员池志强,因病医治无效,于2020年1月7日1时43分在上海逝世,享年95岁。

池志强是我国神经药理学学科的开拓者之一,在抗放射损伤药物、神经系统药物研究方面取得了突出成就。一生奋战在科研一线,取得了丰硕的科研成果,先后获得国家自然科学二等奖、全国科学大会奖、国防科工委重大成果二等奖、献身国防科技事业荣誉证书、何梁何利基金科学与技术进步奖、中国科学院科技进步二等奖、中科院自然科学奖三等奖、上海市重大科技成果奖、上海市自然科学奖二等奖等。

他曾说:“工作和做研究必须严谨,科学容不得半点虚假。”

1月19日上午9时31分,87岁高龄的我国著名加速器物理学家,中国科学院院士方守贤院士在京离世。

方守贤长期从事加速器科学技术前沿研究,是我国高能加速器事业的开拓者和奠基人之一。曾领导团队建造了我国第一台高能加速器——北京正负电子对撞机,开启了我国基于粒子加速器的高能物理实验研究。曾获1990年国家科技进步奖特等奖、1978年科学大会奖、何梁何利科技进步奖和2013年国际粒子加速器大会终身成就奖等奖项。

他曾说:“科学也需要决策,特别是大科学工程。这就像找矿,必须得找得准。”

中国共产党党员、中国科学院院士、著名物理学家、电子显微学家、中国科学院物理研究所研究员李方华先生因病医治无效,于2020年1月24日21点27分在北京逝世,享年88岁。

公开资料显示,李方华先生主要从事衍射物理、高分辨电子显微学和晶体学研究,在高分辨电子显微像的衬度理论和图像处理理论与方法研究、微小晶体结构测定、原子分辨率晶体缺陷测定以及准晶体学的研究中作出了重要贡献。

她曾说:“生活倾向简单,工作主张认真。”

中国科学院院士、北京师范大学和华南师范大学教授孙儒泳,因病于2020年2月14日在广州逝世,享年93岁。

孙儒泳常年从事生态学教学和科研,撰写和参与撰写的专著、译著、高校教材等共16种,所著的《动物生态学原理》获第二届高校教材评审全国优秀奖和1992年全国教学图书展一等奖。他以8个季节的实验资料,证明地理上相距仅110公里的两个种群间存在着静止代谢率的地理变异,从而为兽类提供了地理物种形成假说的生理生态学证据;同时,提出了地理变异季节相的新概念。

他曾评价自己“不是天才,甚至算不上聪明。优势只在于一旦确定目标就兢兢业业,从不左顾右盼,不达目的决不罢休”。

中国工程院院士、华中科技大学机械科学与工程学院教授、制造装备数字化国家工程研究中心首席科学家、机械制造与自动化专家段正澄,2020年2月15日因新冠肺炎救治无效而逝世,经享年86岁。

公开资料显示,段正澄教授在自动化、数字化加工技术与装备的应用基础研究和工程技术研发领域,取得了一批重要的创新性成果。曾获1978年全国科学大会奖2项、国家科技进步二等奖3项、省部级一等奖5项、二等奖4项;授权专利19项;发表论文200余篇。先后被评为全国优秀教师、湖北省劳模、湖北省先进教育工作者和湖北省先进科技工作者。

“做研究要耐得住寂寞,不能外面来一个脉冲,自己就要震荡。”段正澄说,从事科学研究,贵在长期坚持,不折不挠。

中国共产党党员、中国科学院院士、中国医学科学院学部委员、著名分析化学家、中国医学科学院药物研究所研究员周同惠因病医治无效,于2020年2月23日5时58分在首都医科大学附属北京友谊医院逝世,享年95岁。

周同惠长期从事药物分析方法学的基础研究,开展中草药有效成分分析方法的研究、药物代谢及代谢产物的分析与鉴定方法的研究,领导研究建立了运动员禁用的五大类100种药物的分析及确证方法,创建兴奋剂检测中心,兼任主任,达到国际先进水平,使我国成为亚运会历史上第一个由承办国独立进行兴奋剂检测的国家。他组建国家药物及代谢产物分析研究中心,为发展我国自己的创新药物发挥重要作用。

他认为,药物分析工作者要不断努力充实自己,博采众家之长,紧跟科学的发展和进步,才能充分发挥分析化学作为科学技术的“眼睛”和“先行官”的作用。

中国工程院院士、我国公路工程领域著名专家沙庆林,因病医治无效,于2020年2月23日20时58分在京逝世,享年89岁。

上世纪60年代末和70年代,他曾在亚非6国进行了7次援建,在极其艰苦的条件里,解决了一系列关键技术难题,为祖国赢得荣誉。上世纪80年代以来,他先后主持了“七五”至“十五”期间的多项国家和行业科技攻关项目,自主研发了路面材料强度测试仪器及试验方法,首次根据我国工程实验数据完成了京津塘高速公路沥青路面设计,并创立了我国高速公路半刚性基层沥青路面“强基、薄面、稳土基”的设计理论与方法。其研究成果,填补了我国公路建设领域的诸多空白,打破了国外技术垄断,为实现我国交通强国的宏伟目标奠定了扎实的基础。

他曾有一个习惯,只要是他设计的公路,都要自己走一遍,以检查路面质量。由于沥青路面吸热,夏天的地面温度能达到60℃,他穿着四五斤重的特制厚底鞋,一走就是十几公里。他曾说:“我觉得为国奉献永远是我的天职,路永远走下去,让它在我的脚下不断地伸延,伸延。”

我国著名农业工程学家、农业教育家、中国工程院院士、东北农业大学教授蒋亦元先生因病医治无效,于2020年2月24日16时18分在哈尔滨不幸逝世,享年92岁。

蒋亦元院士一生致力于农业装备研究,长期在科研教学第一线,历任国务院学位委员会学科评议组成员、中国农业机械学会及中国农业工程学会副理事长、《农业机械学报》与《农业工程学报》副主编、国家级农业机械化工程重点学科带头人。

回顾一生经历时他说:“一个人若能够把自己的一生看作一个整体,就能够激发出自身潜在的勇气和能力,就能够在人生的岔路口做出正确选择,把握自己的命运。”

中国共产党优秀党员,中国工程院院士,著名大地测量学家、教育家,武汉大学教授、博士生导师宁津生院士,因病医治无效,于2020年3月15日16时06分在武汉逝世,享年88岁。

宁津生院士是我国著名大地测量学家,宁津生长期从事大地测量领域的研究,被誉为“大地之星”,他编著了《测绘学概论》等多部教材,并曾参与编写“院士科普书系”、《中国大百科全书》、《大辞海》等,多次获得省部级科技奖。

他长期从事物理大地测量的理论与方法研究,主持完成了多项国家自然科学基金和省部级项目,他多次获得省部级科技成果奖,与人合作编著和翻译出版教材、专著和外文文献15部,发表论文200余篇。

“教给学生一碗水,自己至少要有一桶水。”宁津生常说。重力测量涉及数学、物理等,学生学起来感到很困难,但宁津生能深入浅出地讲述这些高深枯燥的问题。

中国工程院院士,清华大学建筑学院教授、博士生导师李道增,因病于3月19日在北京去世。

李道增专精于剧场设计,通晓中外剧场的历史发展,北京天桥剧场、中国儿童剧场、新清华学堂等均为其代表作。他曾出版长达150万字的巨著《西方戏剧·剧场史》,成为国内首部跨戏剧与建筑两个学科的学术专著。

1980年,为填补国内空白,他开设环境行为学、西方剧场发展史两门研究生新课程;提出“重视生态在规划中的作用”等新观点;为我国建筑师执业、建筑学本科生学位制国际化进行铺垫。

他坚持中国建筑文化的传承与创新,形成了“新制宜主义的建筑观”。他曾表示:“文化是建筑的灵魂,是最根本的。”

中国科学院院士、著名植物资源与植物化学家、中国科学院昆明植物研究所研究员周俊院士因病医治无效,于2020年3月27日12时39分在昆明逝世,享年89岁。

周俊院士率先在国内系统地开展植物配糖体和植物环肽研究,对人参、重楼、天麻等属的100余种植物三萜、甾体、酚类、环肽、生物碱及配糖体的结构进行研究,发现新化学成分500余个,研究了植物系统及地理分布的关系,发表学术论文300余篇,申请发明专利34项,编著出版了《橡子》和《中国油脂植物》。所研究的盾叶薯蓣、秋水仙碱、天麻素、宫血宁等成果已实现应用,产生了显著的社会经济效益。荣获国家自然科学三、四等奖、云南省科学技术突出贡献奖、吴征镒植物学奖杰出贡献奖等奖项。周俊院士创立了我国植物化学领域唯一的国家重点实验室,培养了一批杰出的学术带头人,为中国科学院昆明植物研究所的建设和发展做出了重大贡献。

他曾表示,自然科学有成千上万的科学门类,其中,最美丽的是植物,“研究植物的科学是美丽的科学”。

骨科专家、中国人民解放军骨科研究所所长,中国人民解放军总医院主任医师、教授,中国工程院院士卢世璧于2020年3月28日逝世,享年90岁。

他在国内首先开展了人工关节的系列研究和临床应用;首先开展了火器性神经损伤自体神经束间移植术及周围神经再生趋化性研究;研制了化学去细胞神经移植并应用在临床;首创脊髓后根切断对不同方法修复神经后,神经错接率的定量观察;首创形状记忆合金棒治疗脊柱侧弯;第一个研制成功国产CPM机;首先采用微波热疗治疗骨肿瘤;在国内最先建立冷冻干燥骨库等。

他先后参与了1966年邢台地震、1975年营口地震、1976年唐山地震、2008年汶川地震等四次大地震的救援工作,是全国抗震救灾优秀共产党员、全国抗震救灾模范。在1976年的唐山大地震中,自进入灾区,卢世璧已马不停蹄地检查、救治了几百名伤员。但他还总埋怨自己行动太慢:“我走得快一点,或许就能多救一个人。”

中国工程院院士,东华大学材料科学与工程学院教授、博士生导师郁铭芳,因病医治无效,于2020年4月12日12时30分在上海逝世,享年93岁。

郁铭芳,1927年10月出生于上海,祖籍浙江省鄞县。1948年毕业于上海私立东吴大学。曾任上海合成纤维研究所所长兼总工程师。20世纪50年代,参加筹建我国首家自行建设的合成纤维实验工厂,纺出了我国自己制造的第一根合成学纤维,成为我国化纤领域的奠基人和学科带头人之一。

1960年起先后主持多种化学纤维的研制,并获得多项国家省部级科学进步奖。在反复论证、多方准备的前提下,率先提出关于喷丝成布科技攻关重点项目的建议。

1990年投身于92、93年度上海市重大工程项目年产7万吨聚酯切片的建设工作,该项目对于根本改变上海纺织化纤原料依靠外来供应的局面具有重要的意义。

1995年当选为中国工程院院士。2002年,在获“光华工程科技奖”后,他曾说:“我只是一名普通的科技工作者,在过去的50多年里,只是做了自己应该做的工作。”

备注:点击右上角,复制链接,即可将页面发给打印店打印哦!收藏即可随时随地查看!觉得有用,欢迎分享给更多同学!

点击查看 | 更多高考作文热点素材 ↓