学校简介 中国地质大学(武汉)是教育部直属全国重点大学,是国家批准设立研究生院的大学,是国家首批“211工程”“985优势学科创新平台”和“双一流”建设高校。学校以地球科学为主要特色,学科涵盖理学、工学、文学、管理学、经济学、法学、教育学、艺术学等门类,地质学、地质资源与地质工程2个一级学科入选“双一流”建设学科。 学校拥有“学士—硕士—博士”完整的人才培养体系。现有国家地质学理科人才培养基地、原国土资源部地质工科人才培养基地2个人才培养基地;地质学、地球物理学2个基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。学校拥有完善的实验实践教学体系,有3个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学中心,354个实践教学基地,其中周口店实践教学基地被誉为“地质工作者的摇篮”,是“全国地质实验(实践)教学示范中心”“国家基础学科人才培养能力(野外实践)基地”。 建校70余年来,学校为国家培养了30余万名高级人才,包括以国务院原总理温家宝同志为代表的党和国家领导同志,以中国月球探测工程第一任首席科学家欧阳自远等49位两院院士为代表的优秀科学家,以中石化董事长马永生、中石油总经理侯启军等为代表的优秀企业家,约每1000名地质学专业毕业生里就有1位院士。

2025年中国地质大学(武汉) 四大“招生亮点”

2025年中国地质大学(武汉)四大“招生亮点”隆重发布,助你在人生关键路上,做出更好选择,诚邀全国青年学子报考,携手共建“美丽中国 宜居地球”! 亮点一 招生规模更大,专业结构更优 中国地质大学(武汉)2025年普通本科招生计划4840人,较2024年增加120人,对于每位考生而言,录取机会增加。 全国20余个省(市)增加招生计划。 多个专业扩大招生规模:地质类(资源能源)、资源环境与大数据工程、应用化学、材料类、大气科学、勘查技术与工程、海洋科学类、思想政治教育等。 亮点二 两个环境优美的现代化校区 经过多年建设,学校形成“一校两区”的现代化生态型校园格局:现有南望山、未来城两个校区。 南望山校区位于武汉东湖之畔、南望山麓,山清水碧,校园风景秀丽。南望山校区作为迁汉后的主校区,见证了学校从单一地质院校发展为多学科综合性大学的历程。校区内,四重门庄重典雅,彰显历史底蕴;化石林静立如画,记录着亿万年的地质变迁;地大隧道穿山而建,别具匠心;国家AAAA级旅游景区——逸夫博物馆馆藏丰富,是地学文化的重要展示窗口。 未来城校区坐落于武汉新城中心片区,是武汉“最早迎接朝阳”的地方,地理位置优越、交通便捷。校区环境整洁宜人,布局合理,整体风貌现代而富有朝气。校园内建有功能齐全的教学楼群、藏书丰富的图书馆、舒适便捷的学生公寓以及标准化体育场馆,配套设施完善。良好的学习与生活环境营造出浓厚的教育、科研和学术氛围,为学生全面发展和教师科研工作提供了有力保障。

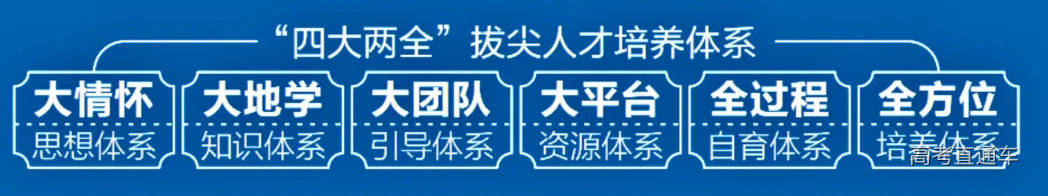

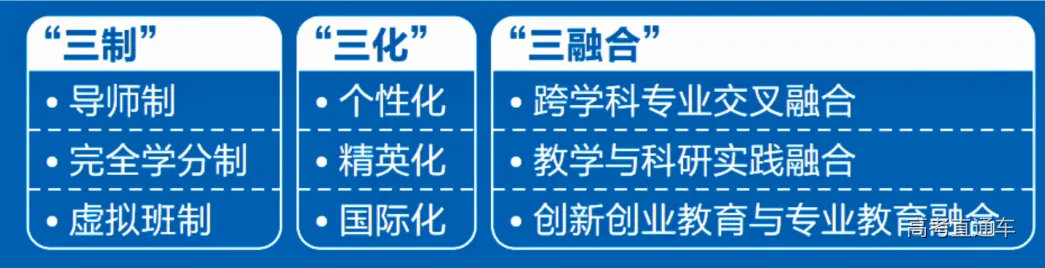

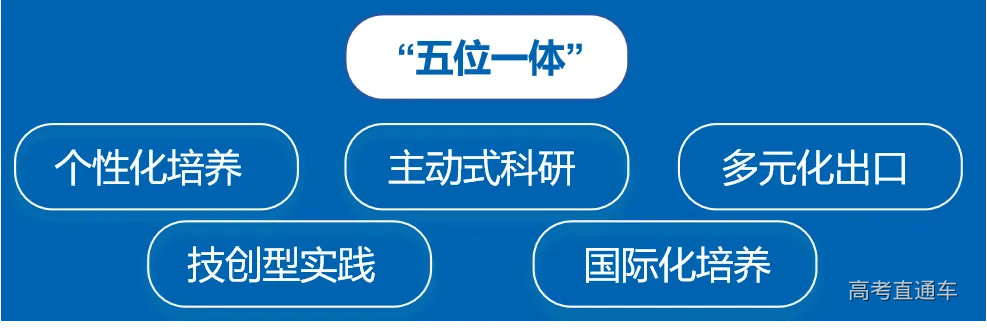

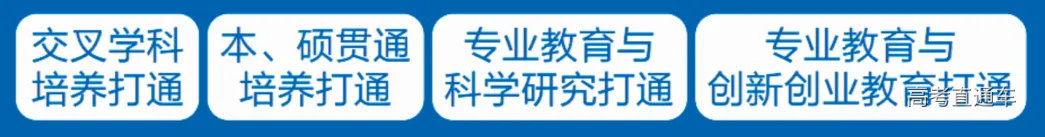

亮点三 三大培养特色 一 拔尖创新人才培养 1.地质学类国家拔尖计划(含国家拔尖计划、国家理科基地班): “全国地球科学人才培养的“特区,肩负培养地球科学领域世界领军人才的重任。 通过国内最先进的教育教学体系,为学生成长提供大师引领、名师授课、小班化教学、国际化培养、与研究生同等的学习环境等优越条件。 大师引领:为每位同学选配名师、专家担任学术导师 名师授课:由名师、专家组建教学团队,小班化授课 国际化培养:每一位同学本科期间都有前往海外交流学习机会 2.地球物理学国家拔尖计划: 以学生为中心,倡导好奇心驱动、主动型学习和研究型学习,培养具有强烈家国情怀、卓越科学精神、厚实人文素养、坚实数理基础、系统专业知识,以及开阔地球科学视野和跨学科创新能力的拔尖型创新人才。 3.李四光本科创新人才培养计划: 是对人才培养新模式的重要实践,对完全学分制在我校积极的探索,为有志于科学研究的青年学生提供了个性化培养方案。 努力造就一批基础知识扎实、学术视野开阔、综合素质高、创新能力强、具有国际视野、勇于献身科学研究事业的拔尖创新人才。 二 科教融合人才培养 李四光学院:根据“C2科教战略联盟”协议,中国地质大学(武汉)组建了李四光学院,全面实施“科教结合协同育人行动计划”中的“联合培养大学生计划”。 未来技术学院:培养“敢闯会创”科技领军人才的重要基地。汇聚理、工、文多学科力量,探索形成以科技前沿技术为驱动的高水平人才培养新范式,致力于解决地质资源与环境科学前沿,国家战略新兴产业领域的综合性、复杂性问题。 新能源学院:致力于构建国际化人才培养模式,聚焦地下、天上、地面新能源及储能,打通人才链、创新链、学科链、产业链,探索高校新能源工科建设的新模式,为新能源行业培养跨学科复合型新能源工程技术人才。 高徒计划:以培养地球科学领域杰出青年科学家为目标,依托我校地质过程与成矿预测、地质微生物与环境两个全国重点实验室,选配导师指导学生开展研究性学习。 三 产教融合人才培养 紫金班 2.0:中国地质大学(武汉)与紫金矿业签署“紫金地矿班”“紫金机电班”定向培养协议,紫金矿业深度参与课程规划,通过“学科交叉赋能”与“产业需求对接”双轨并行,培养契合紫金矿业战略需求的地矿人才。

亮点四 四个新增招生专业 新增普通类招生专业1个 新能源科学与工程 (全国招生计划60人) 专业特色 新能源科学与工程专业设在新能源学院。专业以地热能传统科研优势为基础,涵盖氢能、能源转化、储能、多能综合利用等领域,注重跨学科交叉融合,培养学生的创新思维和实践能力。 课程设置 学院开设涵盖清洁能源技术、储能技术、动力工程等多个方向的课程,使学生具备扎实的专业知识和技能。 师资力量 新能源学院拥有一支“院士领衔、国家级人才挂帅”,学术造诣较深、治学严谨、学风正派的学术带头人和学科背景结构合理的教师梯队,为人才培养、科学研究、社会服务等提供重要支撑。学院坚持“党建引领”“制度立院”,持续扩大师资队伍规模,营造干事创业的良好氛围,推进学院各项事业蓬勃发展,并按照发展需求,形成了四个研究团队,覆盖新能源勘探、转化、存储和利用全过程研究。 就业前景 学院着重培养集新能源勘探开发、设计、存储、转化和材料研发技术为一体的跨学科复合型高级技术人才和管理人才。毕业生能在能源电力、动力、化工、机械、地矿等部门从事地热能、太阳能、氢能、电化学能等新能源及自动化等相关方面的研究、教学、设计、开发、管理和营销等工作。 新增中外合作办学专业三个 1.机械设计制造及其自动化 (全国招生计划60人) 2.自动化 (全国招生计划60人) 3.地理空间信息工程 (全国招生计划30人) 外方合作单位 德国安哈尔特应用技术大学。德国安哈尔特应用技术大学成立于1991年,是德国规模最大的公立应用类综合大学之一,拥有德绍、贝恩堡、科滕三大校区,是德国最具影响力高校之一,被评为德国29所最具创新型大学之一,入选高校未来计划。学校在创新创业和技术转让领域排名首位,重视科研工作以及对接行业的科研成果转化工作,是第一批被中国教育部承认的德国高等院校。它是德国第一个具备颁发博士学位资格和设立博士站的应用型综合类大学。2023年绿色生态项目入选联合国“十年合作发展项目”,2024全球可持续发展大学世界排名195位。学校现有来自超过122个国家,近2500名外国留学生到校深造学习。国际留学生比例与国际化程度在德国高校中居首列,与60个国家和地区的106所大学和学院均保持经常性的交流合作。与德国企业合作为学生提供良好的项目和就业机会,包括大众集团、奔驰、宝马、宾利、西门子、DHL、博朗以及汉莎航空等企业。 学生第一、二、三学年在中国地质大学(武汉)学习,符合要求的学生第四学年将到德国安哈尔特应用技术大学学习。 学生达到两校毕业条件要求,将获得中国地质大学(武汉)颁发的本科毕业证、学士学位证及德国安哈尔特应用技术大学颁发的学士学位证书。 只录取填报了该专业志愿的考生,且录取后不能转入其他专业学习。 咨询QQ群:753838417 -END- 转载自中国地质大学(武汉)